フードリンクレポート

2019年2月

![]()

2019年2月28日(木)09:13

マクドナルドの割り切った外国人活用法

文化も言語も違う、外国人を雇うのはとても難しい。言葉もわからない外国人アルバイトを雇って接客にあたらせることに無理があるのは、顧客が感じているところで、外国人ばかりで店を回してい...

![]()

![]()

2019年2月26日(火)15:56

リクルートのトップ営業マンが開業した神戸の飲食店の面白さ

「居酒屋以上、割烹未満」をコンセプトに、「くずし割烹こまじろ」「くずし割烹Sake Sumibi」「神戸みなとまちバルUNOUNO」「くずし割烹ZUTTO」「立呑ZUTTO」と、...

![]()

![]()

2019年2月26日(火)10:05

インド料理店増加の陰には、ネパール人がいた(後編)

![]()

2019年2月25日(月)15:12

インド料理店増加の陰には、ネパール人がいた(前編)

![]()

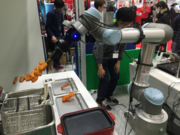

人手不足が深刻化し、将来的にも労働人口の減少が懸念される中で、外食業界においても「ロボット化」が注目されています。「ロボット」という言葉には近未来的なイメージがあり、多くの人が興...

![]()

最近、乙類焼酎のハイボールを推奨する居酒屋がじわじわ増えてきました。塚田農場は以前からオンメニューしてましたよね。JR田町駅に2018年11月に開業したムスブ田町。その1階広場にO...

![]()

2019年2月22日(金)19:27

マイナーな「串カツ」がメジャーになれたわけ「串カツ田中」貫啓二社長に聞く(後編)

串カツという、ご当地商品だったものをメイン商品にし、店舗数を増やし、上場企業までにもっていった貫社長。決してマーケットが大きくない串カツをメインにしながら、今後をどう考えているのか...

![]()

もう既に日本は、米国、ドイツ、英国に次ぐ世界第4位の移民大国になっていると言われる。4月に改定される入管法により、政府は5年で最大34万人の単純労働の外国人労働者を新たに受け入れる...

![]()

2019年2月21日(木)18:25

マイナーな「串カツ」がメジャーになれたわけ「串カツ田中」貫啓二社長に聞く(前編)

人件費増、食材価格上昇。消費税率アップの中で、居酒屋業態は特に厳しい立場に置かれている。業態として、これからどんな方向性を考えればよいのか。(聞き手は「フードリンクニュース」編集...

![]()

もう既に日本は、米国、ドイツ、英国に次ぐ世界第4位の移民大国になっていると言われる。留学生、技能実習生などの制度により、日本に来て長期間働けるからだ。4月に改定される入管法により、...

![]()

人件費増、食材価格上昇。消費税率アップをにらめば、ビジネス上は、「値上げ」を当然、考えなければならない場面。でもお客様の外食意欲は決して高いとは言えない状況。あなたのお店は、値上げ...

![]()

1月31日に日本酒の蔵元「南部美人」社長の久慈浩介氏に会った。その目的は、同社の日本酒が1月25日にヴィーガン認証を国内外の両方で取得したということで、その背景について取材するこ...

![]()

一家ダイニングプロジェクトさんは「こだわりもん一家」や「屋台屋 博多劇場」などの飲食店を展開されています。2012年にはブライダル事業にも進出されました。その事業拡大の根底には「あ...

![]()

米国、ドイツ、英国に次ぐ世界第4位の移民大国になっていると言われる日本。4月に改定される入管法により、政府は5年で最大34万人の単純労働の外国人労働者を新たに受け入れる方針で、外食...

![]()

原材料費や物流費、人件費などの上昇を背景に、外食業界に限らず、様々な業界で「値上げ」の動きがますます顕著になってきました。特に長年価格が変わらなかったものが「〇年ぶりに値上げする」...

![]()

『ミシュランガイド東京2019』のビブグルマンに選ばれた「GYOZAMANIA西荻窪本店」の記事(執筆:千葉哲幸)が人気です。京都から3年連続でビブグルマンに選ばれた「ぎょうざ歩...

![]()

人手不足解消のための単純労働に従事する外国人は受け入れないという建前ながら、もう既に日本は、米国、ドイツ、英国に次ぐ世界第4位の移民大国になっていると言われる。留学生、技能実習生な...

![]()

東京・秋葉原にいオープンした「BEEF KITCHEN STAND」。あっという間に7店舗を展開した経営の秘訣はどこにあるのか? 外食記者歴30年の千葉哲幸氏が解き明かす。

![]()

焼肉「薩摩 牛の蔵」大門店が2月15日(金)にリニューアルオープンする。鹿児島の畜産会社カミチクの外食子会社、株式会社 ビースマイルプロジェクトが運営する自社牛肉のみを提供する焼肉...

![]()

![]()

老舗焼鳥「秋吉」の立ち呑みスタイル店(東京・神田)にて。店内はほぼ満席。もう一人、お客様の同僚が増えるという。スペースを詰め合って「きよちゃんは、頭がスリムだからそこに入れる」と2...

![]()

アルコールの安売りキャンペーンがまた始まりました。大庄グループの「日本海庄屋や」が2月1日から28日までの1か月間、「獺祭」や「八海山」など、扱う日本酒の全銘柄を通常価格であれば、...

![]()

2月4日、飲食業界でネットで炎上する案件がまた訪れた。回転すしチェーン大手の「くら寿司」のアルバイトが一度、生のサクに包丁を入れながら、それをゴミ箱に入れ、再度取り出して、まな板に...

![]()

『ミシュランガイド』では2014年より「ビブグルマン」というカテゴリーが設けられている。ここの評価軸は「良質な料理をおもに5000円以下で楽しむことなできる店」ということだ。飲食業...

![]()

![]()

米国から新進の外食ブランドを集めた「FOOD HALL BLAST! TOKYO フードホールブラスト東京」が東京・新宿南口に2月9日(土)にオープンする。同日に大阪・難波でも同様...

![]()

4月30日で「平成」が終わり、5月1日から新しい元号になります。それにともない、様々な業界のキャンペーンに使われているのが「平成最後」というフレーズ。2,018年の夏は。旅行業界な...

![]()

東京・渋谷ヒカリエ6~7階のレストランフロアのリニューアルで、日本酒専門店「ぬる燗 佐藤」が出店しました。女性客を狙ったコンセプトですが、一人勝ち状態でした。ランダムトークです。

![]()

筆者は2015年からフードサービス業のインバウンド対策の取材を継続しているうちにフードダイバーシティ(食の多様化)という概念と巡り合った。これは、インバウンドが急増することに伴い、...

過去の記事